- 格式之戰

- 生活中容易忽略的商業競爭, 以為是關鍵的一刻決定勝負但實際上花了好幾年

- 畫出產品週期圖來分析, 就像龍卷風暴那樣.

- 分時間, 分消費者一個一個來看.

- 發展的過程

- 設定規格> 護城河, 拉高轉換成本> 產能拉上來> 殺價競爭

- 科技公司高固定成本/ 低邊際成本, 降低價格開出量

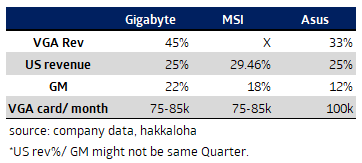

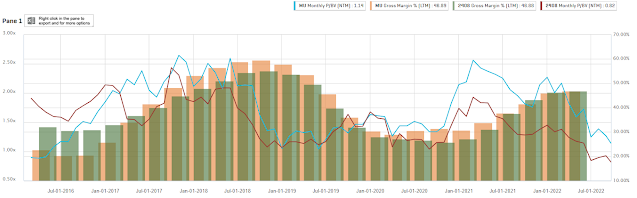

- 無法完美預測誰輸誰贏, 最後成績單就是看營收再來毛利, 再來也只能想想nice to have must to have之類的.

- 雜訊很多, 最後也只能看財務報表.

- 新技術

- 新技術最大問題就是缺錢, 再來組織膨脹太快管理失誤. 容易輸給大公司.

- 新技術通常是一大群, 最後可能只有一個活下來.

- 對手約12至18個月左右就能學會

- 新技術的性能提升, 舊技術的發展瓶頸

- 舊技術落伍原因

- 無法放手

- 過分聽從老客戶大顧客意見

- 技術起初只能服務一些利基市場沒搞頭不起眼, 利潤不好

- 全新的思維模式,

- 公司裡賺錢的紅人不願意改變爭取最多R&D資源

- 供應商上下游不願意配合, 新技術來後

- 舊公司對抗新技術最好是自行發展出破壞性技術, 自我毀滅再重生, 而且最好是獨立單位不要受舊公司的掣肘

- 新進入者不須對抗這些力量, 後進者優勢, 但就是缺錢.

- 例子

- 計程車與uber

- beta VHS

- DVD netflix

- 12"晶圓15"晶圓

- X光與EUV

- Android與Apple

- 傳統相機與數位相機

- 電動車與汽油車

- FB> IG> tik tok